Alphonse de Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses : Souvenirs d’Enfance

Sommaire

Lamartine retrouve, dans ce recueil, rédigé en grande partie en Italie entre 1826 et 1827, la haute poésie des Méditations poétiques.

Pour citer l'œuvre : Œuvres complètes de Lamartine, Chez l’auteur (p. 475-485).

Quand la voix du passé résonnait dans son âme,

Les regards d’Ossian étincelaient de flamme,

Le vol de sa pensée agitait ses cheveux,

Sa harpe frémissait dans ses genoux nerveux,

Et ses accents, pareils au murmure des ondes,

Coulaient à flots pressés de ses lèvres fécondes,

Comme un torrent d’hiver qu’on ne peut contenir :

Le vieillard n’était plus que voix et souvenir.

Ô puissance de l’âme ! ô jeunesse éternelle

Qu’une douce mémoire en nos seins renouvelle !

Sur ma lyre, Ossian, je ne vois pas encor

Flotter mes cheveux blancs parmi ses cordes d’or ;

Mon cœur est tiède encor des feux de ma jeunesse ;

Je n’ai pas tes longs jours, j’ai déjà ta tristesse ;

Je parcours comme toi le champ de mes regrets !

Adorant comme toi les monts et les forêts,

J’aime à m’asseoir, aux bords des torrents de l’automne,

Sur le rocher battu par le flot monotone,

À suivre dans les airs la nue et l’aquilon,

À leur prêter des traits, un corps, une âme, un nom,

Et, d’êtres adorés m’en formant les images,

À dire aussi : Mon âme est avec les nuages !

Mais je ne chante plus ; les hommes de nos jours

À ta harpe elle-même, hélas ! resteraient sourds :

Trop pleins d’un avenir tout brillant de chimères,

Leurs yeux vers le passé ne se détournent guères.

Et si ma harpe encor, pour tromper mes ennuis,

Soupire pour moi seul dans l’ombre de mes nuits,

Ces chants dont ta douleur faisait son bien suprême

De leur écho plaintif m’importunent moi-même,

Et mon cœur redescend de cet oubli trop court,

Comme un poids soulevé qui retombe plus lourd !

Quel attrait cependant à ma lyre rebelle

Du fond de ma langueur aujourd’hui me rappelle ?

D’où vient qu’à mon insu, mariés à ma voix,

Les mots harmonieux s’enchaînent sous mes doigts,

Et qu’en mètres brillants ma verve cadencée

Comme un courant limpide emporte ma pensée ?

Ah ! c’est qu’une voix chère a retenti dans moi ;

C’est que le souvenir qui me rappelle à toi,

Écartant loin de lui les ombres des années,

Et déployant soudain ses ailes enchaînées

Au-dessus des douleurs, des dégoûts, fruits du temps,

Franchit d’un vol léger les jours, les mois, les ans,

Et m’emporte avec toi dans ce séjour champêtre,

Dans ces temps écoulés que ton nom fait renaître,

Jeune, heureux, le cœur plein d’ignorance et d’espoir,

Brillant comme un matin qui n’aurait point de soir,

Tel que notre amitié nous vit à son aurore,

Et qu’à sa douce voix je crois nous voir encore :

À son prisme divin le présent effacé

Se colore des feux dont brillait le passé.

Ô champs de Bienassis, maison, jardin, prairies,

Treilles qui fléchissiez sous vos grappes mûries,

Ormes qui sur le seuil étendiez vos rameaux,

Et d’où sortait le soir le chœur des passereaux,

Vergers où de l’été la teinte monotone

Pâlissait jour à jour aux rayons de l’automne,

Où la feuille en tombant sous les pleurs du matin

Dérobait à nos pieds le sentier incertain ;

Pas égarés au loin dans les frais paysages,

Heures tièdes du jour coulant sous des ombrages,

Sommeils rafraîchissants goûtés au bord des eaux,

Songes qui descendiez, qui remontiez si beaux ;

Pressentiments divins, intimes confidences,

Lectures, rêverie, entretiens, doux silences ;

Table riche des dons que l’automne étalait,

Où les fruits du jardin, où le miel et le lait,

Assaisonnés des soins d’une mère attentive,

De leur luxe champêtre enchantaient le convive ;

Silencieux réduit où des rayons de bois,

Par l’âge vermoulus et pliant sous le poids,

Nous offraient ces trésors de l’humaine sagesse

Où nos yeux altérés puisaient jusqu’à l’ivresse,

Où la lampe avec nous veillant jusqu’au matin

Nous guidait au hasard, comme un phare incertain,

De volume en volume ; hélas ! croyant encore

Que le livre savait ce que l’auteur ignore,

Et que la vérité, trésor mystérieux,

Pouvait être cherchée ailleurs que dans les cieux !

Scènes de notre enfance après quinze ans rêvées,

Au plus pur de mon cœur impressions gravées,

Lieux, noms, demeure, et vous, aimables habitants,

Je vous revois encore après un si long temps,

Aussi présents à l’œil que le sont des rivages

À l’onde dont les cours reflètent les images,

Aussi frais, aussi doux que si jamais les pleurs

N’en avaient dans mes yeux altéré les couleurs ;

Et vos riants tableaux sont à mon âme aimante

Ce qu’au navigateur battu par la tourmente

Sont les songes dorés qui lui montrent de loin

Le rivage chéri de son bonheur témoin,

L’ondoyante moisson que sa main a semée,

Et du toit paternel le seuil ou la fumée.

Tu n’as donc pas quitté ce port de ton bonheur

Ce soleil du matin qui réjouit ton cœur,

Comme un arbre au rocher fixé par sa racine,

Te retrouve toujours sur la même colline ;

Nul adieu n’attrista le seuil de ta maison ;

Jamais, jamais tes yeux n’ont changé d’horizon ;

L’arbre de ton aïeul, l’arbre qui t’a vu naître

N’a jamais reverdi sans ombrager son maître ;

Jamais le voyageur, en voyant du chemin

Ta demeure fermée aux rayons du matin,

Trouvant l’herbe grandie ou le sentier plus rude,

N’a demandé, surpris de cette solitude,

Sur quels bords étrangers, dans quels lointains séjours

Le vent de l’inconstance avait poussé tes jours.

Ton verger ne voit pas une main mercenaire

Cueillir ces fruits greffés par ta main tutélaire,

Et ton ruisseau, content de son lit de gazon,

Comme un hôte fidèle à la même maison,

Vient murmurer toujours au seuil de ta demeure,

Et de la même voix t’endort à la même heure.

Ainsi tu vieilliras sans que tes jours pareils

Soient comptés autrement que par leurs doux soleils,

Sans que les souvenirs de ton heureuse histoire

Laissent d’autres sillons gravés dans ta mémoire

Que le cercle inégal des diverses saisons,

Des printemps plus tardifs, de plus riches moissons,

Tes pampres moins chargés, tes ruches plus fécondes,

Ou ta source sevrant ton jardin de ses ondes ;

Sans avoir dissipé des jours trop tôt comptés,

Dans la poudre, ou le bruit, ou l’ombre des cités,

Et sans avoir semé, de distance en distance,

À tous les vents du ciel ta stérile espérance !

Ah ! rends grâce à ton sort de ce flot lent et doux

Qui te porte en silence où nous arrivons tous,

Et, comme ton destin si borné dans sa course,

Dans son lit ignoré s’endort près de sa source !

Ne porte point envie à ceux qu’un autre vent

Sur les routes du monde a conduits plus avant,

Même à ces noms frappés d’un peu de renommée !

Du feu qu’elle répand toute âme est consumée ;

Notre vie est semblable au fleuve de cristal

Qui sort, humble et sans nom, de son rocher natal :

Tant qu’au fond du bassin que lui fit la nature,

Il dort, comme au berceau, dans un lit sans murmure,

Toutes les fleurs des champs parfument son sentier,

Et l’azur d’un beau ciel y descend tout entier ;

Mais, à peine échappés des bras de ses collines,

Ses flots s’épanchent-ils sur les plaines voisines,

Que, du limon des eaux dont il enfle son lit,

Son onde, en grossissant, se corrompt et pâlit ;

L’ombre qui les couvrait s’écarte de ses rives,

Le rocher nu contient ses vagues fugitives,

Il dédaigne de suivre, en se creusant son cours,

Des vallons paternels les gracieux détours ;

Mais, fier de s’engouffrer sous des arches profondes,

Il y reçoit un nom bruyant comme ses ondes ;

Il emporte, en fuyant à bonds précipités,

Les barques, les rumeurs, les fanges des cités ;

Chaque ruisseau qui l’enfle est un flot qui l’altère,

Jusqu’au terme où, grossi de tant d’onde adultère,

Il va, grand mais troublé, déposant un vain nom,

Rouler au sein des mers sa gloire et son limon.

Heureuse au fond des bois la source pauvre et pure !

Heureux le sort caché dans une vie obscure !

Nous parlions autrement à l’âge où l’avenir

Que nos seins palpitants ne pouvaient contenir,

Se débordait pour nous de la coupe de vie,

Comme un jus écumant d’une urne trop remplie.

À cet âge enivré, la gloire est à nos yeux

Ce qu’à l’œil des enfants qui regardent les cieux

Est l’astre de la nuit, dont l’orbe, près d’éclore,

Au sommet qu’il franchit semble toucher encore.

L’un d’eux, quittant ses jeux pour la douce splendeur,

Croit que pour s’emparer du disque tentateur,

Et pour se revêtir de la lueur divine,

Il n’a qu’à faire un pas sur la sombre colline :

Il s’avance, l’œil fixe et les bras entr’ouverts ;

Et le globe de feu suspendu dans les airs,

Comme pour prolonger sa crédule espérance,

À hauteur de la main un moment se balance.

Il monte ; mais déjà dans l’azur étoilé,

Quand il touche au sommet, l’astre s’est envolé,

Et, fuyant dans le ciel de nuage en nuage,

Est aussi loin déjà des monts que de la plage.

Confus de son erreur, il revient sur ses pas !

Et les fils du hameau qui sont restés en bas,

Occupés à choisir des fleurs au sein des plaines,

Ou des cailloux polis dans le lit des fontaines,

Sans songer à cet astre objet de ses regrets,

Au fond de la vallée en étaient aussi près !…

Mais quand ce feu céleste éblouirait ton âme,

Quand tu le poursuivrais sur un désir de flamme,

Dans ces vieux jours du monde avares de vertu,

Cette gloire rêvée, où la trouverais-tu ?

Crois-tu que ce reflet de la splendeur suprême,

Cette immortalité qui sort de la mort même,

Soit ce mot profané qui passe tour à tour

Du grand homme d’hier au grand homme du jour,

Monnaie au coin banal qu’un jour frappe, un jour use,

Que la vanité paye à l’orgueil qu’elle abuse ?

Crois-tu que chaque siècle en ait reçu d’en haut

Toujours la même soif avec le même lot ;

Et qu’enfin l’avenir, acceptant l’héritage,

Ratifie à jamais ce risible partage

Que les sots, éblouis des splendeurs de leur temps,

En font de siècle en siècle entre tous leurs enfants ?

Non ! Tu ris avec moi de l’erreur où nous sommes ;

Tu sais de quel linceul le temps couvre les hommes ;

Tu sais que tôt ou tard, dans l’ombre de l’oubli,

Siècles, peuples, héros, tout dort enseveli ;

Que sur l’épaisse nuit qui descend d’âge en âge

À peine un nom par siècle obscurément surnage ;

Que le reste, éclairé d’un moins haut souvenir,

Disparaît par étage à l’œil de l’avenir,

Comme, en quittant la rive, un navire à la voile,

À l’heure où de la nuit sort la première étoile,

Voit à ses yeux déçus disparaître d’abord

L’écume du rivage et le sable du port,

Puis les tours de la ville où l’airain se balance,

Puis les phares éteints qu’abaisse la distance,

Puis les premiers coteaux sur la plaine ondoyants,

Puis les monts escarpés sous l’horizon fuyants.

Bientôt il ne voit plus au loin qu’une ou deux cimes,

Dont l’éternel hiver blanchit les pics sublimes,

Refléter au-dessus de cette obscurité

Du jour qui va les fuir la dernière clarté,

Jusqu’à ce qu’abaissés de leur niveau céleste,

Ces sommets décroissants plongent comme le reste,

Et qu’étendue enfin sur la terre et les mers,

L’universelle nuit pèse sur l’univers.

De la gloire du temps voilà l’image sombre.

Éloigne-toi d’un siècle, et tout rentre dans l’ombre ;

Laisse pour fuir l’oubli tant d’insensés courir !

Que sert un jour de plus à ce qui doit mourir ?

Tu voudrais cependant que sur un cénotaphe

La gloire t’inscrivît ta ligne d’épitaphe,

Et promît à ton nom, de temps en temps cité,

Ses heures de mémoire et d’immortalité,

Jusqu’à ce qu’un passant, brisant ton humble pierre,

Dispersât sous ses pieds ta gloire et ta poussière,

Et qu’un jour, en sifflant, le berger du vallon

Ne sût plus rassembler les lettres de ton nom.

Ah ! qu’à ces vains regrets ton âme soit fermée !

Le funèbre baiser dont une bouche aimée

Scelle au dernier adieu les lèvres du mourant,

Notre nom qu’un ami rappelle en soupirant,

Les larmes sans témoin dont un œil nous arrose,

Voilà notre épitaphe et notre apothéose

À nous à qui le sort en naissant n’a promis

D’autre immortalité qu’aux cœurs de nos amis !…

Que le sort te la donne à ton heure suprême !

Le souvenir n’est doux que dans un cœur qui t’aime !

Si de ton nom pourtant tu veux l’entretenir,

Grave ces simples mots sur ton urne à venir :

« Là dort d’un doux sommeil, quoique sans mausolée,

Dans le sein de sa mère, un fils de la vallée.

Que t’importe, ô passant, s’il fut célèbre ou non ?

En changeant de patrie il a changé de nom.

Tout près de son berceau sa tombe fut placée ;

Peu d’espace borna sa vie et sa pensée ;

Content de son bonheur, il sut le renfermer

Autour des seuls objets qu’il eût besoin d’aimer,

Une mère, une femme, un ami, la nature ;

Et de ses vœux, en tout, son cœur fut la mesure ;

Ses pas ni ses désirs n’ont jamais dépassé

Cet horizon étroit par ton œil embrassé,

Et pour lui l’univers s’étendait de la pente

Où sous ces peupliers son beau fleuve serpente,

Jusqu’à ces monts voisins d’où l’ombre qui descend

De l’haleine des bois rafraîchit le passant.

Il ne goûta jamais l’ivresse de la gloire,

Ce faux pressentiment d’une vaine mémoire ;

Jamais dans la tempête il n’éleva la voix,

Ou ne jeta son sort dans l’urne de nos lois ;

Jamais il ne força le lion populaire

À frémir à ses pieds d’amour ou de colère ;

Jamais de la victoire il ne vit les enfants

Incliner sur son front leurs drapeaux triomphants.

Il ne promena point sa vague inquiétude

De rivage en rivage et d’étude en étude ;

Il ne vit point son or, marchandant ses plaisirs,

Tarir entre ses mains plus tard que ses désirs ;

Il n’alla point chercher dans Rome ou dans la Grèce

Les mystères voilés de l’antique sagesse,

Ni du bleu firmament, pour enchanter ses yeux,

Voir des astres nouveaux levés sous d’autres cieux ;

Mais il eut, sans goûter une science amère,

La loi de ses aïeux et le Dieu de sa mère ;

Reçut, sans la peser à nos poids inconstants,

Dans un cœur simple et pur la sagesse des temps,

Comme des mains d’un père on prend son héritage,

Avec l’eau qui l’arrose et l’arbre qui l’ombrage.

Il semait de ses mains le champ de ses aïeux,

Il ne se lassait pas du spectacle des cieux ;

Il voyait chaque jour sur la terre arrosée

L’aurore se dissoudre en perles de rosée,

Les bois se revêtir de leurs manteaux flottants,

La séve remonter aux bourgeons du printemps ;

Les fleurs, où le Très-Haut rassembla ses merveilles,

Livrer l’ambre liquide aux rayons des abeilles ;

L’astre du jour mourant dans un couchant vermeil

De ses derniers regards inspirer le sommeil ;

Ou les feux dispersés dans des nuits embaumées,

Calculant sans compas leurs courbes enflammées,

Sous la voûte sans clef flottant de toutes parts,

Élever sa pensée autant que ses regards.

De l’amour dans son cœur fixé par l’innocence,

Même après sa jeunesse on sentait la présence,

Comme on respire encor dans un vase exhalé

L’odeur d’un doux parfum après qu’il a brûlé ;

Comme, en quittant la terre, un soleil qui s’ombrage

Laisse encor sa chaleur et sa pourpre au nuage.

Les doux ressouvenirs, ces échos du bonheur,

Jusqu’à ses derniers jours réchauffèrent son cœur :

Quand de ces jours nombreux la coupe fut remplie,

Il accueillit la mort en bénissant la vie.

Vous dont le nom sublime a volé sous les cieux,

Heureux, sages ou grands, qu’avez-vous eu de mieux ?

Dieu ne mesure pas nos sorts à l’étendue ;

La goutte de rosée à l’herbe suspendue

Y réfléchit un ciel aussi vaste, aussi pur

Que l’immense Océan dans ses plaines d’azur ! »

Commentaire de texte d'Alphonse de Lamartine : Souvenirs d’Enfance

Pas de commentaire de texte pour le moment.

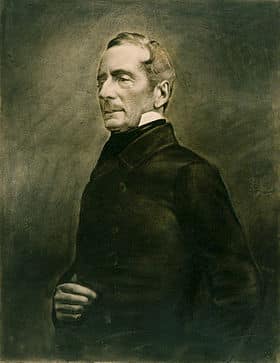

L'auteur : Alphonse de Lamartine

Alphonse de Lamartine (1790-1869) est un poète, romancier, dramaturge français, ainsi qu'une personnalité politique qui participa à la Révolution de février 1848 et proclama la Deuxième République. Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.